B型慢性肝炎

びーがたまんせいかんえん

B型慢性肝炎とは?

どんな病気か

B型慢性肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染が持続することによって起こる病気です。HBVは血液感染および性交渉などにより感染しますが、持続感染者(キャリア)のほとんどは生後早期に感染したケースです。

主な感染ルートとしては、HBVキャリアの母親から生まれた子どもへの感染(母子感染または垂直感染)があります。ただし、日本では1986年に抗HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)製剤とB型肝炎ワクチンを用いた母子感染防止事業がスタートしており、現在23歳以下の年代におけるHBVキャリア率は極めて低くなっています。それでもなお、それ以上の年代の人を主として120万~130万人のHBVキャリアが存在しています。

一方、成長後に感染した場合(水平感染)には急性肝炎を発症しますが、これまで日本での感染は一過性であり慢性化することはほとんどありませんでした。しかし近年、欧米に多いウイルス遺伝子型(ジェノタイプA)による急性肝炎が増加しており、水平感染後に感染が長引き慢性化する症例も増えてきています。

感染したHBVは肝臓内で増殖しますが、基本的にはウイルス自身が肝細胞を傷害することはありません。したがって、免疫能が未発達な乳幼児期には、肝炎を起こさずに無症候性キャリアとして経過します(免疫寛容期)。

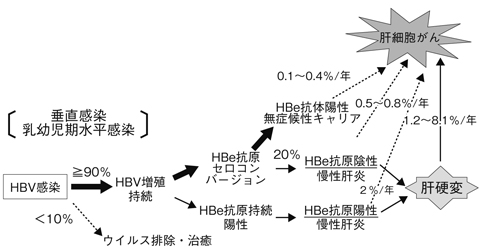

その後、思春期以降になるとウイルスを体内から排除しようとする免疫反応が起こり、肝炎を発症します。多くの場合は肝炎の症状も軽く、肝障害はあまり進行しませんが、HBVキャリアの約10~20%が慢性肝炎(6カ月以上肝炎が持続する状態)に移行し、さらに慢性肝炎が長期間持続すると肝硬変、肝臓がんへと進行します(図2 )。

)。

原因は何か

HBVはキャリアの肝臓で増殖し血液中を循環しています。リンパ球を主体とする免疫担当細胞がHBVを異物として認識し、肝臓から排除するために活性化すると、HBVだけでなく、その増殖部位である肝細胞も同時に破壊します。キャリアではHBVを完全に排除することが困難なため、長期間にわたり肝臓が傷害される結果、慢性肝炎となります。

症状の現れ方

一般に肝炎の症状としては食欲低下や悪心などの消化器症状、倦怠感、黄疸が主なものですが、急性肝炎と異なり、慢性肝炎では徐々に肝臓が破壊されていくため自覚症状が出ないことがほとんどです。ただし、キャリアのなかでも肝炎が急速に進行(急性増悪、劇症化)することがあり、このような場合には自覚症状が出現しますので注意が必要です。

また、進行した肝硬変になると腹水が貯留して腹部膨満感が出現したり、黄疸が認められることがあります。また、アンモニアが高値になると肝性脳症が出現します。

検査と診断

●血液検査

AST(GOT)・ALT(GPT)は肝細胞中に存在する酵素であり、肝細胞が破壊されると血中に放出されるため、肝臓で炎症が起こると上昇します。

また蛋白合成や解毒などの肝機能の程度(肝予備能)や肝線維化の程度は、アルブミン、総ビリルビン、アンモニア、血小板数、プロトロンビン時間、線維化マーカーなどにより評価できます。

●ウイルスマーカー

HBs抗原が陽性の場合は、HBVに感染しており肝臓でHBVが増殖していることを意味します。感染が急性の場合はIgM-HBc抗体が陽性となるのに対し、キャリアではHBc抗体が高力価陽性でIgM-HBc抗体は陰性となり、鑑別に有用です。

HBe抗原が陽性の場合は、HBVの増殖が盛んな状態を示しています。

一方、HBe抗原陰性でHBe抗体陽性例では、多くの場合ウイルス増殖は低く抑えられていますが、一部の症例では依然としてウイルス増殖が持続していることがあります。したがって、HBV DNA定量法(リアルタイムPCR法など)により血液中のウイルス遺伝子の量を測定して、HBVの増殖状態を確認することが大切です。

●腫瘍マーカー

HBVキャリア(とくに慢性肝炎や肝硬変例)では肝細胞がん合併のリスクがあるため、定期的にAFP、PIVKAII、AFP-L3分画などをチェックします。

●画像検査

同様に肝細胞がんや腹水などを診断するため、定期的に腹部超音波検査、CT検査、MRI検査などを行います。

●上部消化管内視鏡検査

肝線維化が進行すると胃食道静脈瘤を合併することがあるので、必要に応じてチェックします。

治療の方法

慢性肝炎の治療としては、抗ウイルス療法、肝庇護療法、免疫賦活療法があります。

B型慢性肝炎は、肝細胞で増殖するHBVが免疫細胞の標的となって発症するため、標的となるHBVを抑え込むことが重要であり、それを目的とした治療が抗ウイルス療法です。

一方、免疫細胞による肝細胞への攻撃を緩和し、肝細胞壊死を防ぐことを目的として、肝庇護療法が行われます。

その他、免疫賦活療法は、宿主のHBVに対する免疫応答を賦活化(活力を与えること)して、HBe抗原のセロコンバージョン(コラム)とその後のウイルス増殖抑制を目標とする治療です。

病気に気づいたらどうする

前述したようにキャリアと診断されても特別な治療を必要としない場合も多いので、上記検査などを行って現在の肝炎の程度や肝病変の進行度などを評価することが大切です。その結果、慢性肝炎から肝硬変への進行を阻止するために必要であれば、抗ウイルス治療や肝庇護療法などを行います。

生活面では栄養的にバランスのよい食事を心がけます。飲酒は肝障害を悪化させる可能性があり注意が必要です。運動や仕事などの制限はとくに必要ありませんが、肝炎の状態によっては安静が必要になることもあります。

HBVは血液から感染するので、髭剃りや歯ブラシなどは共有せず、出血した血液はただちに処理することが必要です。洗濯、食器、入浴などは家族といっしょでも問題ありません。

HBVの感染は、ワクチンやHBs抗体を含む免疫グロブリン製剤により予防することが可能です。通常の感染予防では、HBVワクチンを3回接種し、HBs抗体を作ることにより免疫を獲得します。母子間感染防御などで早急に免疫を獲得する必要がある場合は、ワクチンに免疫グロブリン製剤を併用します。

B型慢性肝炎に関連する検査を調べる

B型肝炎に関連する可能性がある薬

医療用医薬品の添付文書の記載をもとに、B型肝炎に関連する可能性がある薬を紹介しています。

処方は医師によって決定されます。服薬は決して自己判断では行わず、必ず、医師、薬剤師に相談してください。

処方は医師によって決定されます。服薬は決して自己判断では行わず、必ず、医師、薬剤師に相談してください。

-

▶

メドロール錠2mg

副腎ホルモン剤

-

▶

コートリル錠10mg

副腎ホルモン剤

-

▶

プレドニン錠5mg

副腎ホルモン剤

-

▶

プレドニゾロン錠1mg(旭化成)

副腎ホルモン剤

-

▶

コタロー小柴胡湯エキス細粒

その他

-

▶

チオラ錠100[慢性肝疾患]

肝臓疾患用剤

-

▶

レミッチカプセル2.5μg

その他の中枢神経系用薬

-

▶

ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 ジェネリック

その他の中枢神経系用薬

-

▶

スミフェロン注DS300万IU

その他の生物学的製剤

・掲載している情報は薬剤師が監修して作成したものですが、内容を完全に保証するものではありません。

おすすめの記事

コラムB型肝炎ウイルス(HBV)キャリアの治療

HBVキャリアでは症例によって臨床経過が大きく異なります。多くのキャリアでは自覚症状がないままに、自然経過でHBe抗原陽性/HBe抗体陰性からHBe抗原陰性/HBe抗体陽性へと変換し(HBe抗原のセロコンバージョン)、その後は長期(ほぼ一生)にわたりウイルスの増殖が抑制され、肝障害も再燃することなく経過します。したがって、このような症例では特別な治療を必要としません。

一方、一部のキャリアではALT値異常が長期間持続し、慢性肝炎の状態となり、放置すると肝線維化が徐々に進行し、最終的には肝硬変へ進展しますので、それを防ぐために治療が必要になります。治療が必要か、必要ならどういった治療が適しているかは、患者さんの年齢およびウイルスマーカーの推移を含めた経時的な血液検査、また場合によっては肝生検などにより肝炎の進展段階を総合的に診断することが重要です。

HBe抗原陽性例では肝臓でのウイルス増殖力が強く、血液中に多量のウイルスが存在していますが、血清ALT値が正常範囲で推移する場合には無症候性キャリアと考えられますので、治療は行わずに定期的に経過観察します。

HBe抗原陽性で血清ALT値が異常変動する場合には、経時的なウイルス量の変化やHBe抗原量/HBe抗体価の推移をみて適切な治療を行います。とくに若年症例では、一定期間の肝炎活動期をへて自然経過でHBe抗原がセロコンバージョンし、ウイルス増殖が低下する可能性もあるため、抗ウイルス治療は行わずに経過をみるか、あるいは治療期間が限定されるIFN治療を行います。

一方、ある程度の年齢(30~40歳)になっても肝炎が沈静化する傾向がみられない場合や、肝線維化の進行例では核酸アナログ治療が適応になります。

HBe抗原陰性でHBe抗体陽性の症例では、多くの場合、ウイルスの増殖力は弱く血液中には少量のウイルスしか存在せず、肝炎も沈静化した状態(血清ALT値が正常範囲)が続きます。この場合には特別な治療は必要ありません。しかし、一部には血液中のウイルス量が依然として多く認められ、肝炎が持続する場合があります(e抗原陰性慢性肝炎)。

この場合、血清ALT値は変動することが多く、ある時は正常であっても定期的に検査すると時々異常になるような症例もあります。とくにHBV DNA量が104~105コピー/ml以上の症例では、定期的な血液検査を行い、ALT値が異常を示す場合には肝線維化の程度などを考慮したうえで、抗ウイルス治療を考慮します。

コラムB型ウイルス肝炎の治療

①インターフェロン(IFN)治療

日本では現在、IFN治療はHBe抗原陽性のB型慢性肝炎に対してのみ保険適応となっています。副作用は発熱、食欲低下、汎血球減少、甲状腺機能障害、抑うつ障害、間質性肺炎などがあり、治療中は慎重な経過観察を必要とします。

抗ウイルス効果は核酸アナログ製剤に比べると弱いのですが、免疫賦活作用があるので投与終了後のセロコンバージョン(コラム)が期待できます。IFNの治療効果が出やすいのは、若年で血清ALT値が比較的高値であり、肝線維化があまり進行していない症例です。

②核酸アナログ治療

近年HBVの増殖を強力に抑制する核酸アナログ製剤(ラミブジン、アデホビルピボキシル、エンテカビル水和物)の開発が進み、一般臨床において広く用いられるようになっています。これらはすべて内服薬であり、IFNにみられるような副作用はほとんどみられません。ウイルス増殖を強力に抑制し、肝炎を沈静化させます。しかし、肝臓からHBVを完全に排除する効果はなく、投与中止後には高率に肝炎が再発します。また長期投与した場合には、薬剤耐性ウイルスの出現がみられることがあります。

ラミブジンは最も早くB型慢性肝炎に適応となった核酸アナログ製剤ですが、投与1年で20%、2年で40%、3年で60%と、耐性ウイルス出現率が高いのが問題です。ラミブジンに対する耐性ウイルスが出現している症例に対しては、ラミブジンとアデホビルピボキシルの併用治療、またはエンテカビル水和物の増量投与が行え、併用治療のほうがその後の長期成績は良いことが示されています。

今後新たに核酸アナログによる治療を受ける場合、現在使用できる核酸アナログ製剤のなかでは、エンテカビル水和物が3年で1~2%と最も薬剤耐性になりにくいことがわかっているため、抗ウイルス治療の中心となっています。

核酸アナログによる治療は、30~40歳以上の慢性活動性肝炎症例が、最も良い適応となります。長期投与の必要性や胎児への影響などから、若年症例に対する適応は慎重にしなければなりません。しかし肝生検の結果などにより、高度に進行した慢性肝炎や肝硬変と診断された症例では、核酸アナログ治療の適応となります。

③肝庇護療法

肝庇護療法(ウルソデオキシコール酸、強力ネオミノファーゲンC、グリチルリチン製剤、小柴胡湯など)は肝炎の沈静化を目的とした治療です。免疫細胞による傷害から肝細胞を保護することで肝炎の進行を遅らせることを目的とします。

④免疫賦活療法

プロパゲルマニウム投与などにより、生体の免疫機構を賦活(活性化)してHBVの増殖抑制を目指す治療法です。ステロイド離脱療法は、ステロイドの免疫抑制効果を利用してセロコンバージョンを誘導する治療法です。

これらの治療によって肝炎が重症化する可能性があるため、肝硬変など肝予備能が低下している場合は禁忌で、現在ではあまり行われていません。

コラムHBVキャリアの肝炎進展段階

HBVキャリアの臨床経過は、大きく4つの段階に分けられます。まず初期感染に続いてキャリアとなったあとに、感染肝細胞に対する免疫反応がほとんどない"①免疫寛容期"が10~30年間持続します。この時期はHBe抗原陽性でHBVの増殖力も強いのですが、肝炎は起きていません。その後、ほとんどの症例で次の"②免疫活動期"に入ります。血清ALT値の上昇と、肝組織での炎症の活発化に伴い、HBV DNA量が減少します。多くの場合、この状態が数カ月から数年間続いたあとにe抗原からe抗体へのセロコンバージョンが起こり、それに続いてウイルスの低複製期に入ります。この"③HBe抗体陽性無症候性キャリア期"には、血中のウイルス量が104~105コピー/ml以下に低下するとともに血清ALT値も正常化し、肝組織における肝細胞壊死やリンパ球浸潤などの炎症反応も改善します。多くの症例では生涯にわたりこの状態が続きます。

その後、一部の症例ではHBVの増殖能がさらに低下し、HBs抗原も陰性化します(④治癒期)。しかしながら、HBe抗原セロコンバージョン後もウイルス増殖が活発で慢性肝炎が持続する症例が存在し(e抗原陰性慢性肝炎)、これらの症例では持続的なe抗原陽性慢性肝炎例と同様に肝硬変や肝がんへと進展します。

B型肝炎に関する病院口コミ

-

B型C型肝炎の治療では浜松では1番

薬剤師アンケート調査回答者さん 50代男性 2014年07月26日投稿

肝炎治療では、最新の薬剤を使って治療してださいます。 薬の説明や疾患の説明も親切にお話しされる先生で、地元でも人気があります。 内科診療、糖尿病診療、胃カメラ、脂質代謝治療など幅広く診療されています。 … 続きをみる

-

ドクターは消化器の内科的治療が得意

ナースアンケート調査回答者さん 40代女性 2014年03月29日投稿

前職で毎日顔を合わせて仕事をした医師ですが、消化器内科の専門医としてこちらに在職しています。 単刀直入に正直な言葉でズバッと話します。 研究熱心で、常に向上心を持っています。 潰瘍による出血や食道静脈瘤… 続きをみる

-

名医です

やすまささん 2014年03月04日投稿

B型肝炎で人に紹介され姫路から通ってます。 通院当初はからだがだるく気力もない状態でしたが、半年位から徐々に楽になり、6年たった今では病気のことがすっかり忘れるほど元気になりました! 先生のきめ細かい… 続きをみる

B型慢性肝炎に関する医師Q&A

ジェノタイプAのB型慢性肝炎

ジェノタイプAのB型慢性肝炎

B型慢性肝炎のジェノタイプAは肝硬変や肝癌になりやすいのでしょうか?急性増悪はどうでしょうか?交際中…

B型慢性肝炎でも腎臓の移植を受けることはできますか?