B型肝炎とは

「B型肝炎」とは、B型肝炎ウイルス(HBV)が原因の慢性肝炎

肝臓の疾患は、ほとんどの場合「肝炎」から始まります。肝炎とは、肝臓の細胞がなんらかの刺激によって炎症を起こし、それによって肝臓の細胞が壊れてしまう状態です。激しい症状が起きるものの短期間で治ることが多い「急性肝炎」と、6か月以上その炎症が持続する「慢性肝炎」があります。

肝炎の原因は、アルコールや薬剤、自己免疫疾患、肥満などさまざまありますが、もっとも多いのは肝炎ウイルスへの感染によるものです。肝炎ウイルスにはA型・B型・C型などがあり、慢性肝炎を引き起こすウイルスは、B型が全体の17%、C型が71%を占めています2)。B型肝炎ウイルスの持続的な感染による慢性肝炎を、「B型肝炎(B型慢性肝炎)」といいます。

B型肝炎ウイルスの感染経路

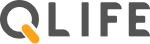

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。感染経路には、「垂直感染」と「水平感染」の2通りあります。

垂直感染は「母子感染」とも呼ばれ、B型肝炎ウイルスに感染している母親から子どもへ、母親の子宮内または出産時の産道内で感染することをいいます。現在は母子感染の防止策が行われているため、出産時の垂直感染はほとんどなくなりました。

水平感染は、B型肝炎ウイルスに感染している血液や体液に触れることで感染することです。乳幼児期の場合、食べ物の口移しなどで感染することがあります。思春期以降は、多くが感染者(キャリア)のパートナーとの性交渉や、歯ブラシ・カミソリの共用、注射器の使いまわしなどにより感染します。また昭和23年~63年まで、集団予防接種等の際に、注射器の連続使用が原因で最大で40万人以上の方がB型肝炎ウイルスに感染しました3)。現在は、1人ごとに注射器を取り替えるよう指導が徹底されています。

〈B型肝炎ウイルスの感染経路〉

「B型急性肝炎」の症状と経過

B型急性肝炎を発症すると、全身の倦怠感・食欲不振・嘔吐・褐色の尿が出るなどの症状があらわれ、黄疸(目の白い部分や皮膚が黄色みを帯びる症状)が出ることもあります。症状が軽い場合、自覚症状がないまま治る例もあります。しかし、激しい肝炎を起こして肝機能が大幅に低下した状態(肝不全)となる「劇症肝炎」になることもあります。一般的に、劇症化しない場合は、数週間で症状が回復に向かい始めます。

「無症候性キャリア」の症状と経過

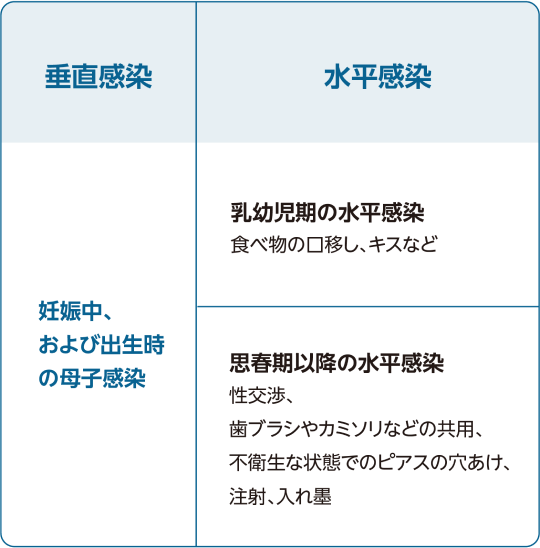

母子感染または乳幼児期の水平感染によってB型肝炎ウイルスに感染しても、免疫が未発達のため、症状があらわれません。これを「無症候性キャリア」といいます。しかし、成長とともに免疫が発達し、ウイルスを認識できるようになると次第に症状があらわれ、思春期から30歳代頃に肝炎を発症することがあります。ただし、その場合でも、画像検査で肝臓の線維化が見られず、劇症化の可能性がなければ、免疫のはたらきでウイルスがおさえ込まれて、肝炎が治まることを期待して経過観察しながら治療を1年程度待機することができます4)。

「B型慢性肝炎」の症状と経過

無症候性キャリアの方が10代以降に一過性の肝炎を発症した患者さんの10~20%、思春期以降に感染し、急性肝炎を発症した患者さんの1~2%が、B型慢性肝炎に移行すると言われています5)。B型慢性肝炎は、ウイルスの増殖が低下あるいは停止すると肝炎も鎮静化して「非活動性キャリア」となります。しかし、他の疾患の治療などで免疫が強く抑制されると、B型肝炎ウイルスが再び増殖することがあります(これをHBV再活性化といいます)。

B型慢性肝炎の症状は、肝臓の障害の程度によって異なります。小児の場合、症状はほとんどみられませんが、倦怠感や食欲不振、微熱などがあらわれることもあります。具体的な症状は、肝臓の病状が進行し、肝硬変へ進行していくとあらわれてきます。例えば、手のひらの発赤(皮膚の赤み)や黄疸、腹水(おなかに体液が溜まる)などの症状があります。B型慢性肝炎の経過は個人差が大きく、経過観察ですむ方がいる一方で、すぐに治療を必要とする方もいます。B型肝炎ウイルスの量が多い方が治療をせずに放置しておくと、肝炎が進行して肝硬変に至ったり、肝臓がんのリスクを増加させます。

〈B型肝炎ウイルス感染後の経過〉

HBe抗原:B型肝炎ウイルス(HBV)が増殖するときにつくられる抗原

HBs抗原:HBVの表面たんぱく質

ALT:肝機能の状態を把握する指標

B型慢性肝炎の検査と、陽性の場合の注意点

受診・治療の継続が重要

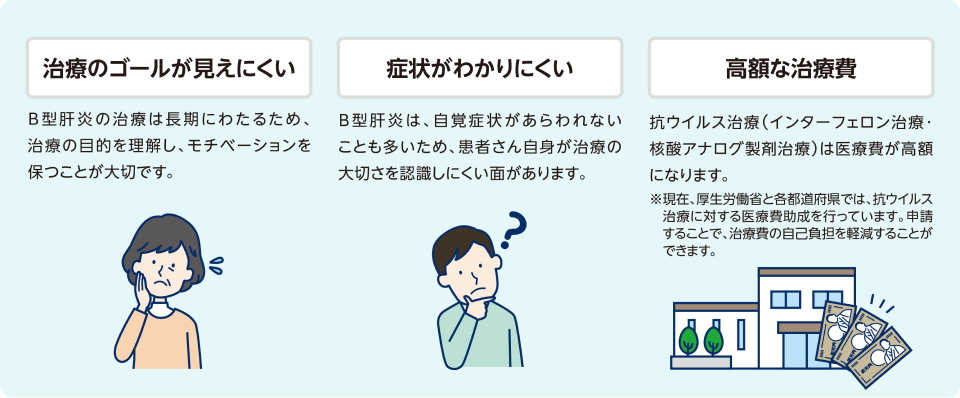

B型慢性肝炎は、治療が長期にわたることからゴールが見えにくいこと、自覚症状がほとんどないことなどから、患者さんが治療を継続しにくい疾患です。しかし、治療をやめてしまうと、肝硬変・肝がんなどに進行したり、薬の効果を十分に得られないこともあります。治療の目的を理解し、医師と相談しながら、きちんと治療を継続することが大切です。

〈B型肝炎の治療を継続しにくい理由〉

日常生活での注意点

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。B型肝炎ウイルスに感染しているおそれのある方は、自分の血液や体液が他人に接触するような感染リスクの高い行為を行わないよう、注意が必要です。

〈感染リスクの高い行為〉

受診する診療科

B型肝炎の疑いがある場合や、検査により陽性の結果が出た場合は、かかりつけの内科や専門の消化器内科・肝臓内科に受診・相談してください。特に黄疸の症状があらわれている場合は、緊急性が高い場合があるため、すみやかに受診しましょう。

【出典元】

-

1)厚生労働省:B型肝炎 いのちの教育, 2020, p2

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/pdf/210616-01.pdf

-

2)泉並木. よくわかる最新医学 肝臓病 ウイルス性肝炎・肝臓がん・脂肪肝・肝硬変(主婦の友社),2018

-

3)厚生労働省HP:B型肝炎訴訟について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html

-

4)日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会編:B型肝炎治療ガイドライン(第4版), 2022年6月

-

5)日本肝臓学会:肝臓病の理解のために(2020); p14