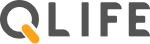

B型肝炎の詳しい検査

ウイルス量や肝臓の状態を調べる検査

B型肝炎ウイルス「陽性」の場合、すぐに治療が必要なのか、経過観察なのかを判断するために、ウイルスの状態や量、肝臓の状態を調べます。B型肝炎ウイルスに感染していても、肝臓に炎症や線維化が起きておらず、肝機能が正常の場合、多くは経過観察となります。

〈B型肝炎の一般的な検査項目〉

HBs抗原:B型肝炎ウイルス(HBV)の表面たんぱく質

HBe抗原:HBVが増殖するときにつくられる抗原

HBV-DNA:HBVの遺伝子

B型肝炎ウイルスに感染しているとわかり、「経過観察」となった場合の検査

B型肝炎ウイルスが増えて、肝炎が引き起こされると肝硬変や肝がんに移行するリスクが高まります。肝硬変や肝がんは患者さんの生命や生活の質(QOL)に悪影響を及ぼすことから、これらを防ぐために必要なときに適切に治療が始められるよう、定期的な検査を行います。

検査の頻度は、感染しているウイルスのHBe抗原の状態によって異なりますが、B型肝炎ウイルスの遺伝子である「HBV-DNA」の量を測定して血液中のウイルス量を正確に把握します。また、肝臓の状態を調べるために、「ALT(肝臓の細胞に含まれる酵素で、障害の有無や程度がわかる)」などの検査を行います。

B型肝炎の治療

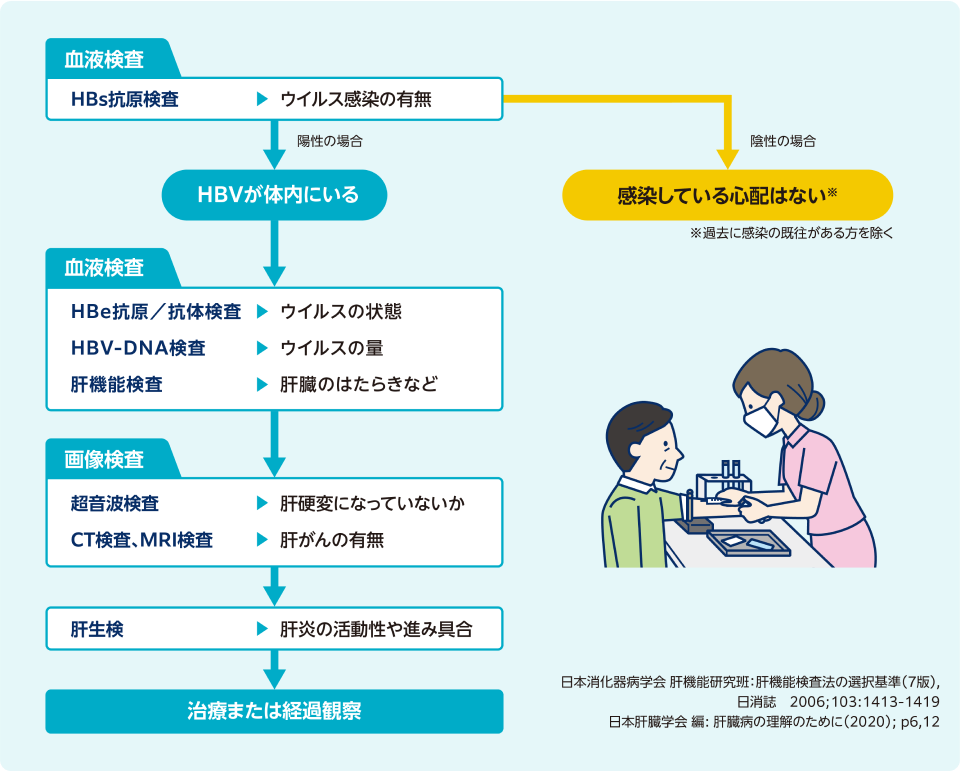

治療対象となる方

B型肝炎ウイルスに感染している患者さんには、治療が「必要な方」と現時点では「必要ない方」がいます。

肝臓の線維化が進んでおらず肝臓の炎症が抑えられている場合や、肝炎を発症して間もない場合は、定期的な受診だけで治療は必要ありません。一方、慢性肝炎である場合や肝臓の線維化が進んでいる場合は、治療が必要です。また肝硬変や肝がんがある場合は、慢性肝炎とは異なる治療が必要になります。

B型肝炎の治療目標

B型慢性肝炎の治療目的は、肝硬変への進行や肝がんの発症を防止することです。そのため、 B型肝炎ウイルスの排除を目指しますが、現在の治療でも B型肝炎ウイルスを完全に排除することは容易ではなく、B型肝炎ウイルスが肝臓内で増えるのを抑え、鎮静化(=肝臓の炎症が抑えられた状態)を目指します。

治療中は、「ALTを正常値に保つこと」「HBe抗原とHBV-DNAを陰性化させること」を短期的な目標として、また「HBs抗原を消失させること」を長期的な目標として治療を続けていきます。

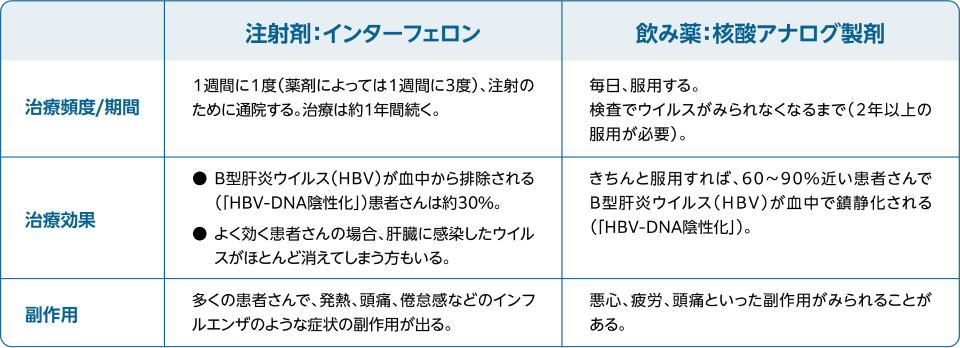

治療について(インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療)

現在、B型肝炎に対する抗ウイルス治療には、主に「インターフェロン治療」と「アナログ製剤治療」があります。症状の経過や生活スタイルなどによって、肝臓専門医と相談の上で治療法を決定します。

B型肝炎治療の医療費助成制度 3-5)

B型肝炎のインターフェロン治療と核酸アナログ製剤の治療は、医療費が助成されます。自己負担額については、月額原則1万円または2万円です。治療法によって助成期間が異なるため、注意が必要です。

※世帯の課税年額の算定に当たっては、税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められる人については、課税額合算対象から除外できます。

※受給者及びその配偶者との間に、相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められる人については、合算対象から除外することが可能です。(ただし、受給者が各都道府県に対し、その旨の申請を行うことが必要です。)

また治療内容や入院によって医療費が高額になる場合があります。医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合、手続きにより、その超えた額が支給されます(高額療養費制度)。他に、後期高齢者(75歳以上)に適用される「後期高齢者医療費制度」などもあります。このような制度が利用できますので、安心して病院を受診してください。

【出典元】

-

1)日本肝臓学会編:慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2019, 文光堂, 2019:p.15

-

2)日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会 編「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」2022年6月

-

3)肝炎情報センターHP:肝炎治療医療費助成制度「自己負担額について」

https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/040/zyosei.html

-

4)肝炎情報センターHP:高額療養費制度

https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/040/kougaku.html

-

5)肝炎情報センターHP:後期高齢者医療制度