血小板数執筆者:昭和大学病院医学部医学教育推進室教授 高木 康/昭和大学横浜市北部病院病院長 田口 進

おもに出血傾向や貧血を調べる検査です。血小板は、減少すると出血しやすくなり、凝集能力が高まると血栓ができやすくなります。

赤血球中に含まれる有形成分のひとつで、おもに止血の働きをしている。

血小板数の基準値

15万~35万/μl

減少すると出血しやすい、血が止まりにくくなる

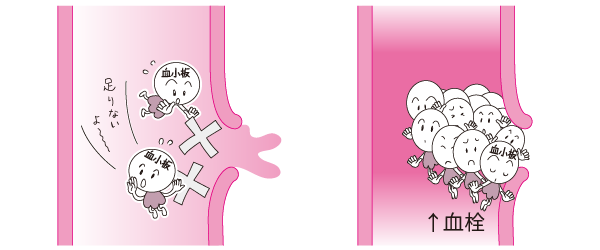

血小板の中心的役割は止血です。血小板には粘着能力と凝集能力があり、血管が損傷する(破れる)と血管壁にくっつき(粘着)、活性化することでお互いがくっつき(凝集)、大きな塊をつくって損傷部を塞ぎ、出血を止めます。

したがって血小板数が減少すると出血しやすくなったり、出血が止まりにくくなります。血管や血小板、血液凝固因子の変化により出血しやすくなったり、止血しにくくなることを出血傾向(出血性素因)といいますが、何らかの原因により出血傾向や貧血がみられるとき、必ず行う検査のひとつが血小板数です。

増加すると血栓症に注意

骨髄増殖性疾患では血小板数が増加しますが、この場合は血小板機能異常を伴うため、増加による血栓症とともに出血傾向に注意する必要があります。

5万以下になると50%の人が出血しやすくなる

血小板数は、自動血球計数器によって測定されます。15万~35万/μlが基準値で、一般に10万以下が血小板減少症、40万以上が血小板増多症とされています。血小板数が5万以下になると50%の人が出血しやすくなり、1.5万~2.0万以下になると必ず出血します。検査当日の飲食は普通にとってかまいません。

凝集能力の亢進は脳梗塞や急性心筋梗塞などの引き金に

血小板は、その数だけでなく凝集能力にも注意が必要です。血小板のくっつく能力が亢進(こうしん)する(高まる)と血栓がつくられ、これが脳血管や心臓の冠動脈につまって脳梗塞(こうそく)や急性心筋梗塞などを引きおこすことになります。

凝集能力を調べる検査(血小板機能検査)は、血小板数が基準値内でも出血傾向がみられる場合や、血小板減少症などのときに行います。

血小板減少症は脳出血などの大出血に注意

血小板減少症は出血傾向と直接関係するため、血小板機能検査を含めた精密検査が必要です。

また、減少症は、紫斑や粘膜出血、鼻出血、消化管出血だけでなく、脳出血などの生命を脅かす大出血をおこすこともあるので、食事をはじめとする生活改善が大切です。

逆に、血小板が極端に増加する場合には、血栓症予防のためにアスピリンやワーファリンなどの薬剤を投与します。

おすすめの記事

疑われるおもな病気などは

高値(血小板増多症)

→骨髄増殖性疾患(本態性血小板血症、慢性骨髄性白血病など)、感染症、血栓症など

低値(血小板減少症)

・産生低下→再生不良性貧血、急性白血病、巨赤芽球(きょせきがきゅう)性貧血など

・破壊亢進→脾(ひ)機能亢進(肝硬変、バンチ症候群)、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)、全身性エリテマトーデス(SLE)など

・分布異常→播種(はしゅ)性血管内凝固症候群(DIC)など

- 出典:四訂版 病院で受ける検査がわかる本 2014年7月更新版