生活習慣病の基礎知識執筆:東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター教授 和田高士

生活習慣病の危険因子

食生活

高血圧、糖尿病、脂質異常症、動脈硬化などの病気は、日常生活の積み重ねが発症に影響することから、生活習慣病と呼ばれています。日常生活で最も強い影響を与えるのが、毎日の食事です。

食生活は戦後大きく変化しました。米を代表とする炭水化物の摂取は減少し、脂肪の摂取の著しい増加が特徴です。さらに不規則な食事、栄養の偏った食生活が指摘されています。このようなことが長期にわたると、生活習慣病を招きます。

たとえば、塩分のとりすぎは高血圧の、動物性脂肪のとりすぎは糖尿病や脂質異常症の誘因になります。さらに高血圧、糖尿病、脂質異常症などは動脈硬化を促進させ、最終的に脳卒中や心筋梗塞を引き起こす要因となります。

不適切な食習慣

現在は欧米型食生活になり、脂肪の摂取が多く、ビタミン・ミネラル、食物繊維などの摂取が少なくなっています。とくに外食や接待の多い人は、栄養バランスが崩れがちです。一品料理でなく定食をとる、野菜料理などを追加する、酒をひかえるなどで、適正なエネルギー量とバランスのとれた栄養を、意識して心がけていく必要があるでしょう。

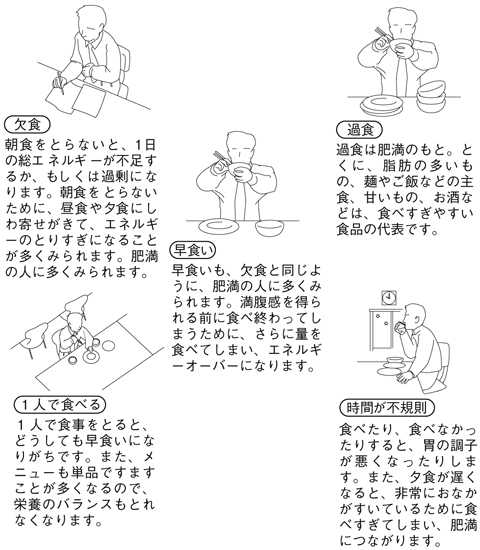

図4に、悪い食事のとり方の代表例を示しました。

食事の時間が不規則だと、体内のリズムを崩して健康に害を与えます。また、朝食抜きなどの欠食を行っていると、必要な栄養が十分にとれません。一方では、欠食するとまとめ食いをすることになり、かえって肥満を招くこともあります。夜遅い食事も、肥満の原因になります。毎日3食を、規則正しくとるようにしましょう。

忙しいからと、早食いするのもよくありません。つい食べる量が多くなり、太りやすくなるといわれます。食事は楽しくゆっくり、よく噛んで食べることが大切です。

がんの発生への影響

一部のがんも、生活習慣病に含まれます。がんの発生要因の70~80%が環境因子といわれ、そのなかでも食生活ががんの原因の3分の1を占めています。健康診断でがんを早期に発見することも重要ですが、むしろがんを起こしにくい食生活を送ることが、非常に大切です。

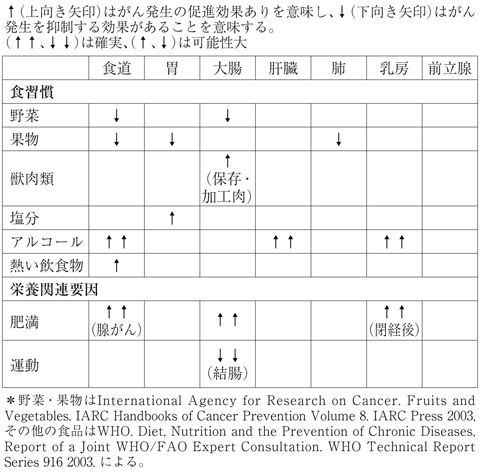

がんと食生活に関する世界の研究が集大成され、国立がんセンターは、栄養とがんのリスクについての関係を発表しています(表3)。

休養

近年、24時間社会の拡大により、国民の睡眠を取り巻く環境は大きく変化しました。しかし、ヒトは日中に活動し、夜に眠るのが本来の生物学的な姿です。

睡眠は、生活習慣の一部であるとともに、神経系、免疫系、内分泌系などの機能と深く関わる、生活を営むうえでの自然の摂理であり、健康の保持および増進にとって欠かせないものです。

睡眠不足や睡眠障害などの睡眠の問題は、疲労感をもたらし、情緒を不安定にし、適切な判断力を鈍らせるなど、生活の質に大きく影響します。また、こころの病気の一症状としても現れます。

近年では、とくに無呼吸を伴う睡眠の問題(睡眠時無呼吸症候群)が、高血圧、心臓病、脳卒中の悪化要因として注目されています。さらに、事故の背景に睡眠の問題がある事例が多いことなどから、社会問題としても顕在化してきているところです。

睡眠状況の実態

2000年に厚生労働省が行った保健福祉動向調査によると、1日あたりの睡眠時間は「7~8時間未満」や「6~7時間未満」である人が多いという結果が出ています。年齢階級別にみると、25~54歳までは「6~7時間未満」が最も多く、「55~64歳」では「7~8時間未満」が最も多くなっています。

睡眠による休養の充足度をみると、睡眠時間が長くなるにしたがって充足度は高くなっています。睡眠による休養の充足度が「やや不足」「まったく不足」としている人について、睡眠不足の理由をみると、男性は「仕事・勉強・通勤・通学などで睡眠時間がとれないから」が40%で最も多く、とくに44歳以下では50%前後の割合を占めています。

一方、女性は「悩みやストレスなどから」が30%で最も多いのですが、24歳以下では「仕事・勉強・通勤・通学などで睡眠時間がとれないから」「自分の趣味などで夜ふかししたから」の割合が多くなっています。なお、女性の「25~34歳」では「育児のため」とする人が最も多く、31%となっています。

中小企業者の営業とくらしの健康調査(1998年)では、労働時間が14時間超群の40%が睡眠5時間未満で、67%が睡眠6時間未満となっています。また、12時間超群の52%が睡眠6時間未満となっています。このように1日の労働時間の長い群では、睡眠時間が少ないという逆相関の結果になっています。そして、睡眠時間が短いほど「健康不安」「翌日に持ち越す疲労」が高率となっています。

睡眠不足の害

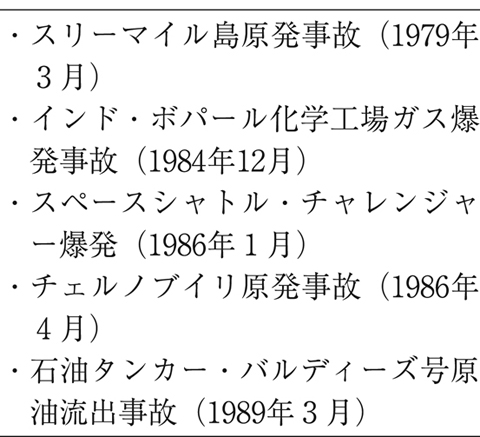

歴史的な大事故のほとんどは、労働者の極度の睡眠不足が主要な原因のひとつにあげられています(表4)。睡眠が不足すると作業効率が悪くなり、不注意によるミスが多発し、ちょっとした居眠りが世界を巻き込むような大事故につながるのです。

もっと身近な例では、交通事故があります。さまざまな調査の結果、睡眠不足の人が交通事故を起こす確率は、ぐっすり眠っている人の2~3倍とされています。また、交通事故の発生時間を調べてみると、事故の件数は夜~深夜の時間帯が非常に多いことがわかっています。これも睡眠不足による居眠り、不注意が事故の原因になるという事実を物語っています。

自分たちは夜起きていても大丈夫だ、深夜に働いても頭がさえて注意力も十分だと思っていても、それは主観的な感覚です。実際は、主観的な眠気と客観的な眠気は解離しているということを認識しなければなりません。

米国睡眠障害研究委員会の報告によると、睡眠障害によって交通事故などで失われる米国の経済的損失は、年間約460億ドルにのぼると算出されています。日本の人口は米国の約半分で、睡眠障害の発生率も米国のほぼ半分です。このことから、日本での睡眠障害による経済的損失は年間115億ドル、1ドル115円で換算すると、1兆3225億円と推定されます。たかが睡眠不足とあなどってはいけないことが、この巨額の数字からもわかります。

過労死認定基準の改正

2001年、厚生労働省は、「脳・心臓疾患の認定基準(いわゆる過労死の認定基準)」を改正し、都道府県労働局長あてに通達を出しました。

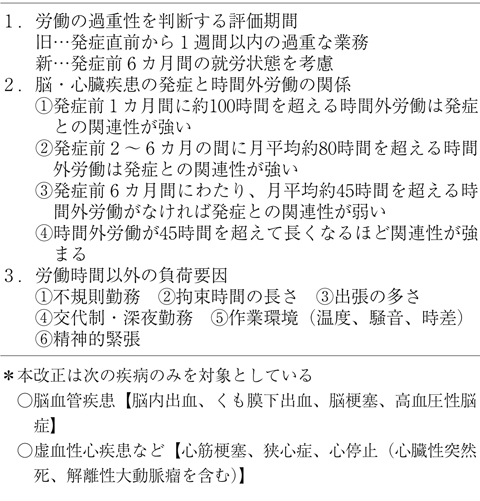

今回の改正では、疲労の蓄積で最も重要な要因として労働時間に着目し、発症前1カ月間に100時間以上の残業をした場合のほか、発症前2~6カ月間に1カ月平均80時時間以上の残業が認められれば、「業務と発症の関連性は強い」と判断されることになります(表5)。

また、この改正を受け、2002年同省は、脳・心疾患を防ぐためには過重労働の排除が必要として、労働基準局長通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を出しました。

体への影響

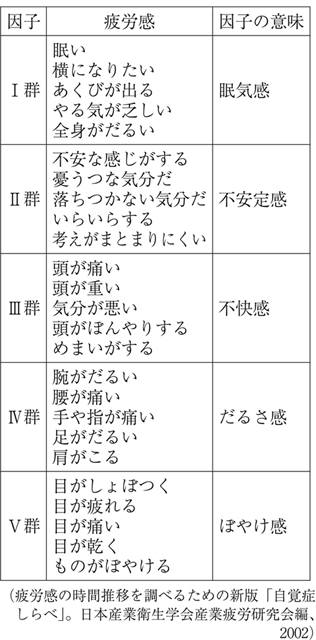

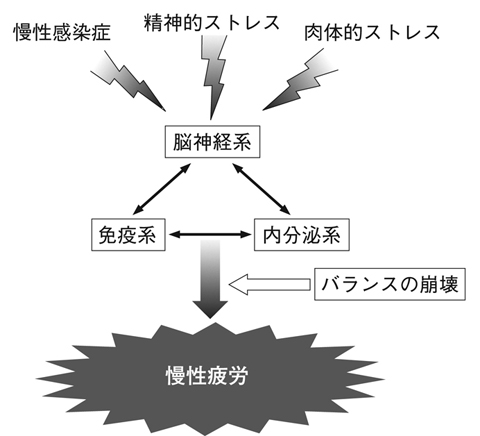

睡眠は、疲労回復に重要な役割を果たしています。睡眠のメカニズムは十分には解明されていませんが、脳の視床下部から免疫調整物質や睡眠調節物質が放出されることによって、睡眠が誘導され、脳神経系免疫系内分泌系のバランスの維持回復が行われていると考えられています。睡眠障害が起こると、このバランスがくずれ、疲労が発生し、さまざまな自覚症状が現れてきます(表6、図5)。

睡眠不足が身体機能に与える影響としては、免疫系と循環器系の機能低下が最も重大なリスクであるといえます。免疫系の機能が低下すると肌荒れが生じたり、かぜをひきやすくなるほか、発がんの危険性が高まることもわかっています。循環器系では心臓への負担が増大し、不整脈が発生、血圧も上昇し、とくに高血圧の人は注意が必要です。

睡眠不足のために、セロトニンやメラトニン、そして成長ホルモンの分泌が少なくなり、逆にアドレナリンの分泌は多くなる傾向にあります。アドレナリンの分泌が増えれば、尿中に排泄されるビタミン量も増え、結果としてはストレスに非常に弱くなります。近年、とくに無呼吸を伴う睡眠の問題は、高血圧などにより心臓病や脳卒中につながるとともに、血液中の糖の濃度を適切に維持する能力が低くなる(耐糖能の低下)ことが報告されています。

運動

運動で発生する疾患

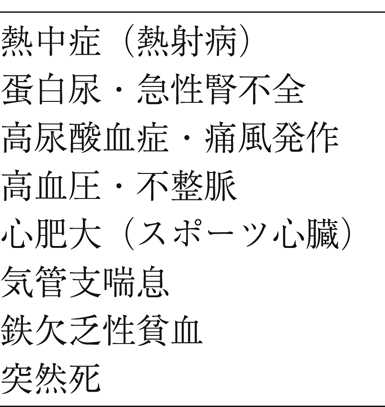

運動が直接の原因で発生する障害としては、捻挫、打撲、骨折など整形外科的分野が多いのですが、不整脈、貧血など内科に関係する疾患の発生も少なくありません(表7)。そして高齢者になるほど、その頻度は増加します。

中高年者で疾患発生の原因となった種目は、ゴルフ、ゲートボール、ジョギングの3種目で全体の半数弱を占めています。これらは簡単にできる運動種目ですが、決して軽視してはいけないことがわかります。ウォーキング、ゲートボールでは不整脈や虚血性心疾患を発生しやすく、また障害発生時の身体状況として、肥満や高血圧をもった人が多かったと報告されています。

運動不足の害

健康な人でも、体を使わないと筋肉の萎縮、関節の拘縮は意外と早く進行します。安静による筋力低下は、1週目で20%、2週目で40%、3週目で60%にも及びます。一度低下した筋力低下を回復させるためには長くかかり、1日間の安静によって生じた体力低下を回復させるためには1週間、1週間の安静により生じた体力低下を回復させるためには1カ月かかるといわれています。

長期にわたって身体活動を行わない、行えない状況下での運動器障害としては、筋萎縮や筋力の低下、関節の拘縮(関節の動く範囲が制限され、痛みを生じる)、骨粗鬆症、腰背痛、五十肩(若年でもかかる)などがあります。

循環器障害としては、起立性低血圧(寝た位置から立ち上がると血圧が下がり、脳貧血症状を起こす)、静脈血栓症、肺塞栓症、肺炎、むくみ、床ずれなどがあります。

ストレス

ストレスの定義

ストレスとは、本来は物理学でスプリングのなかに生じるひずみを表現する用語ですが、それが生命に生じたひずみの状態を表現する言葉として使われるようになりました。ハンス・セリエ氏が1935年に用いたのが最初です。

すなわち、ストレスとは体外から加えられた各種の有害な原因に応じて体内に生じた障害と、これに対する防衛反応の総和と考えられています。つまり、体に悪い結果となる現象すべてを併せて、ストレスといいます。

ストレスを引き起こすもの(原因)を「ストレッサー」といいます。ストレッサーは、私たちのまわりにいくらでもあります。基本的には、人間の身体に対して、刺激となるあらゆる事物がストレッサーになりうるということです。大別すると、おおよそ4つに分けられます。

(1)物理的刺激

(2)化学的刺激

(3)生物学的刺激

(4)心理・社会学的刺激

私たちの身のまわりには、これらのストレッサーがたくさんあり、いろいろな形で複雑に作用しています。

(1)の物理的なものには、寒冷、暑熱、騒音などがあり、(2)の化学的なものには、お酒やたばこなどがあります。お酒やたばこでストレスを解消しようとしても、もともと強いストレッサーなので、かえってストレスは高まってしまうのです。細菌やウイルス感染は、(3)の生物学的なストレッサーです。

このようにストレッサーが心身にストレスをためると、いろいろな病気を引き起こすのですが、とりわけ(4)の心理・社会学的ストレッサーは、現代社会と深い関わりをもっています。

心身に起こるストレス反応

ヒトのこころや体のはたらきは、複雑に絡み合っていますが、これらは脳が中心となって調節しています。情動、内分泌、自律神経、免疫、運動、記憶、そのほかたくさんのはたらきがありますが、生体がストレッサーにさらされると、これらのはたらきが影響を受けることになります。ストレッサーに関する情報はすぐに脳に送られ、これまでに脳が獲得した経験、記憶、学習、さらに本能まで動員して、回避行動や体の防御反応など、さまざまな対応のしかたで影響を和らげるのです。

これがストレス反応ですが、ストレスの大きさは、そのストレッサーを受け取る側の状態によっても変わります。ストレッサーが、生体の適応力を超えるほど強力だと、心身に何らかの異常が起こってしまいます。逆に遺伝、経験、環境、生体の防御機構など生体側の機能が勝っていれば、心身への影響は抑えられます。同じストレッサーでも、病気になる人とならない人がいるのはこのような背景があるからです。

精神面では、感情の揺れすべてがストレッサーになります。怒ったり、悲しんだりといった負の感情だけでなく、喜ぶ、楽しむといった一見ストレスには直結しないと思われる感情も、実はストレスの原因になります。

ストレッサーによる刺激は、大脳から視床下部へ、そして視床下部から自律神経系、内分泌系、免疫系へと伝わります。加わったストレッサーが生体に対して過剰であると、かぜなどの感染症にかかりやすくなったり、胃・十二指腸潰瘍、高血圧、狭心症、気管支喘息、過換気症候群、頭痛、自律神経失調症、めまいなど、身体のさまざまな部位に障害が起こったりします。

国民のストレス状態

厚生労働省の2000年保健福祉動向調査によると、最近1カ月間の日常生活における不満、悩み、苦労、ストレスなど(以下ストレスとする)の程度をみると、「大いにある」12%、「多少ある」42%、「あまりない」25%、「まったくない」17%となっています。ストレスが「大いにある」とする人の割合は、男性11%、女性13%であり、一方、ストレスが「まったくない」とする人の割合は男性20%、女性14%です。

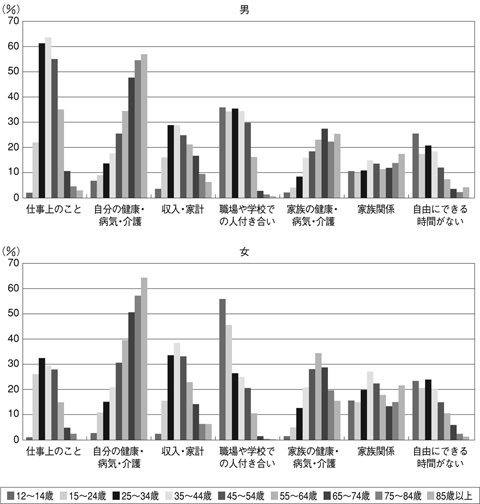

何らかのストレスがある人について、その内容をみると、「仕事上のこと」31%が最も多く、「自分の健康・病気・介護」「収入・家計」「職場や学校での人付き合い」が続いています。性別でみると、男性は「仕事上のこと」が41%と際立って多く、女性は「自分の健康・病気・介護」「収入・家計」が25%を超えています。

年齢階級別にみると、24歳以下では、男女とも「職場や学校での人付き合い」が最も多くなっています。男性は、25~64歳までは「仕事上のこと」、65歳以上では「自分の健康・病気・介護」が最も多く、女性では、25~54歳までは「収入・家計」、55歳以上では「自分の健康・病気・介護」が最も多くなっています(図6)。

労働における負荷

最近のOA化などの技術革新も、ストレスを増強させる要因になっています。コンピュータ端末を長時間扱うと、眼の疲れ、肩こりなどの身体的ストレスを高める一方、OA化のテンポについていけない不安感、常時機械に対面しているための対人間的関係に対する枯渇感など、新たな心理的ストレスを増やしています。

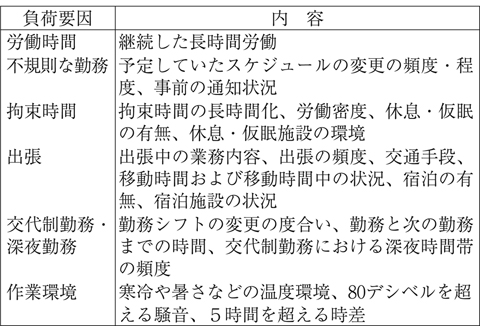

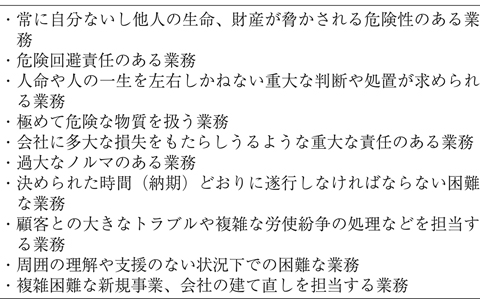

また、勤務時間が変則的な夜勤や交代制勤務、単身赴任、遠隔地転勤、海外勤務などによっても、ストレスは増えています(表8)。また、精神的緊張を伴う業務は、大きなストレスの原因になっています(表9)。

ストレスの原因と心理的負荷の強度

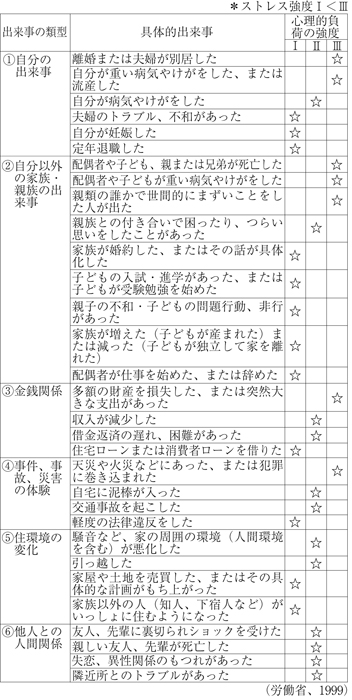

職場以外での生活においても、さまざまな出来事がストレスの原因になります。表10は職場以外での心理的負荷について、そのストレス強度を3段階に分けて示しています。

喫煙

有害物質と発がん性

たばこの煙は、喫煙者の肺内に吸い込まれる主流煙と、火のついたたばこの先から立ちのぼる副流煙があります。喫煙者から吐き出される煙を呼出煙といい、副流煙と混じり合ったものを、「環境たばこ煙」と呼んでいます。

ニコチン、タール、一酸化炭素、これらは俗に「たばこの3悪」と呼ばれ、たばこの煙に含まれる代表的な有害物質です。たばこ煙には4000種類もの化合物が含まれており、そのうち200種類以上は有害物質で、40種類以上に発がん性があるといわれています。

こうしたたくさんの有害物質を、毎日体に取り込んでいたらどうなるでしょうか。体によいはずがありません。喫煙によって発症の危険性が高くなる疾患を「喫煙関連疾患」といいます。

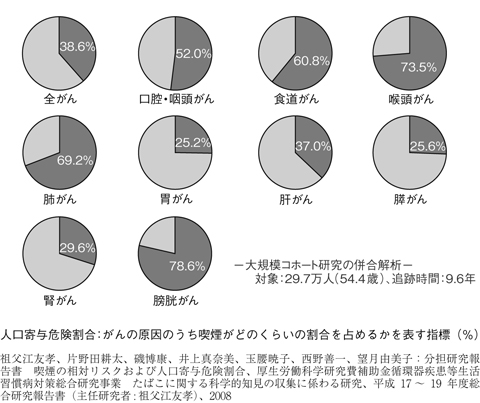

喫煙は肺がんをはじめ、多くの疾患の発生に関与します。肺がん、喉頭がん、口腔・咽頭がん、食道がん、胃がん、膀胱がん、腎盂・尿管がん、膵がんなど多くのがんや(図7)、虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、歯周疾患など多くの疾患、そして低出生体重児や流・早産など、妊娠に関連した異常の危険因子です。

まさに頭からつま先に至るまで、体中にさまざまな疾患が起こる危険性があります。喫煙が「緩慢なる自殺」と呼ばれるのはこのためです。しかも、たばこ消費量の増加とともに、この喫煙関連疾患による死亡者数も増加の一途をたどっています。

喫煙者の多くは、たばこの害を十分に認識しないまま、未成年のうちに喫煙を開始した人が多いようです。これらの人たちは、成人になってから喫煙を開始した人に比べて、たばこ関連疾患にかかる危険性はより大きくなります。

さらに、本人の喫煙のみならず、周囲の喫煙者のたばこ煙による「受動喫煙」も、肺がんや虚血性心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などの危険因子です。

逆にいえば、たばこを吸わないこと、あるいは禁煙することはたいへん効果的な疾病対策ということができます。喫煙が将来もたらすであろう数々の疾患を予防することになるからです。

たばこの社会的影響

最新の疫学データに基づく推計では、たばこによる超過死亡数(たばこが原因で増加した死亡者数)は、1995年には日本では9万5000人であり、全死亡数の12%を占めています。これは交通事故死者数が年間約1万人ですので、約10倍にのぼることになります。

WHO(世界保健機関)の報告では、2000年の時点で、世界中で1年間に約400万人がたばこに関連した病気で死亡していると推定しています。このためWHOでは、たばこを「予防しうる最大の病気の原因」と位置づけ、各国政府に向けて喫煙対策に真剣に取り組むように勧告しています。

さらに、たばこによる疾患や死亡のために、1999年には年間1兆3000億円(国民医療費の4%)が超過医療費(特定の疾患のために増えたとみなされる医療費)としてかかっていることが試算されています。入院などで生じる労働力の損失、火災などによる物損などを総合した社会的コストは、7兆3800億円の損失になるとされています。たばこが社会に与える影響がいかに大きいかがわかります。

非喫煙者保護

1960年代の欧米先進国では、たばこによる疾患や死亡がすでに現在の日本に近い状況であり、このころよりさまざまなたばこ抑制策(消費者に対する警告表示、未成年者の喫煙禁止や、公共の場所の禁煙、たばこ広告の禁止などのさまざまな規制や、たばこ税の増額など)を講じた結果、国民の喫煙率や一人当たりのたばこ消費量が低下しました。その成果は最近になってようやく、男性におけるたばこ関連疾患の減少という形で現れつつあります。

日本においては、厚生労働省、人事院、東京都などが、指針を示して分煙の環境づくりを進めてきました。その結果、公共の場所、とくに鉄道・飛行機などの輸送機関における禁煙・分煙はかなり進んできましたが、多くの職場やレストランなど、その他の施設では不十分であるとの現状が指摘されていました。

2002年、厚生労働省は健康増進法第25条により「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととしました。

飲酒

「酒は百薬の長」といわれますが、最近の調査や研究では、「適量のお酒を飲んでいる人の死亡率が、まったく飲まない人、また大量に飲む人に比べて最も低い」というデータが相次いで発表されています。これには人種や性別、地域条件を超えた共通性がみられます。

これは、ストレス発散などの効用や虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症など)に対する予防効果などが原因と考えられています。日本の男性を対象とした研究では、平均して2日に日本酒に換算して1合(純アルコールで約20g)程度飲酒する人が、死亡率が最も低いとする結果が報告されています。

ただし、アルコールの許容量には個人差があること、また「適量」の概念があてはまらないケースがあること(アルコール依存症者や薬物乱用者、飲酒運転、未成年者、妊婦、その他)、もともと飲まない人に飲酒をすすめるものではないことに留意しなくてはいけません。

アルコールの代謝

アルコールは、その大部分が肝臓で分解・代謝されます。アルコールは、まずアセトアルデヒドに分解され、次いで酢酸となり、最後に炭酸ガスと水になって体外に排出されます。その吸収や代謝の速度は、アルコール濃度や体重などの条件によって異なりますが、日本酒1合相当(約20gのエタノール量)のアルコールが分解され、体から抜けるためには、3・5~4時間が必要です。

また、いわゆる二日酔いとは、毒性の強いアセトアルデヒドが翌朝までに処理しきれず体に残っているため、嘔吐や頭痛、頻脈、めまいを起こすものです。

アルコールに弱い体質

生まれつきお酒に弱く、お酒を一口飲むだけで顔が赤くなる人がいる一方、どんなに飲んでも顔色が変わらない人がいます。

顔が赤くなる人は多くの場合、アセトアルデヒドを分解するために必要な酵素の一部を生まれつきもっていないため、体内のアセトアルデヒドの濃度が高くなってしまい、顔が赤くなったり、嘔吐や頭痛、頻脈、めまいを起こしやすい、遺伝的にお酒に弱い体質の人なのです。日本人には、このようなお酒に弱い体質の人が半数いるといわれています。

飲酒による健康障害

(1)致酔性

飲酒は、意識状態の変容を引き起こします。このために交通事故などの原因のひとつとなるほか、短時間での多量飲酒による急性アルコール中毒は、死亡の原因になることがあります。

(2)長期飲酒による臓器障害

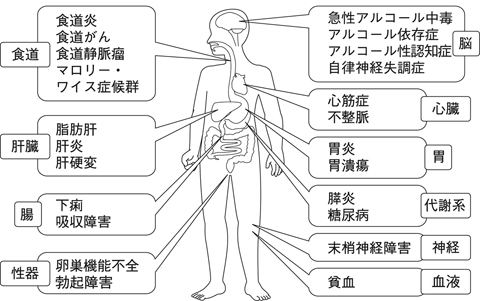

肝疾患、心臓病、がんなど、多くの疾患がアルコールとの関連があります(図8)。

(3)依存性

長期にわたる多量飲酒は、アルコールへの依存を形成し、本人の精神的・身体的健康を損なうとともに、社会への適応力を低下させ、家族など周囲の人々にも深刻な影響を与えます。

(4)未成年者への影響・妊婦を通じた胎児への影響

アルコールの心身に与える影響は、精神的・身体的な発育の途上にある未成年者においては大きく、このため、未成年者飲酒禁止法によって、未成年者の飲酒が禁止されています。また、妊娠している女性の飲酒は、胎児性アルコール症候群などの妊娠に関連した異常の危険因子です。

アルコールに関連する問題は健康に限らず、交通事故など社会的にも及ぶため、WHOでは、その総合的対策を講じるよう提言しています。日本では、アルコールに起因する疾病のために、2008年には年間2兆3000億円の医療費がかかっていると試算されており、アルコール乱用による本人の収入減などを含めれば、社会全体では約6兆6000億円の社会的費用になるとの推計があります。

酔いの進行

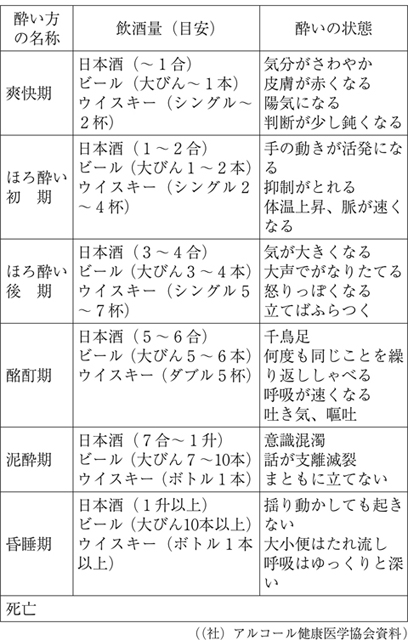

血中アルコール濃度が上昇するにつれ、「ほろ酔い→酩酊→泥酔→昏睡」と症状が進んでいきます。言語が支離滅裂となり、意識が混濁、歩行が困難となったら「泥酔」です。進行すると「昏睡」となり、尿便失禁、呼吸麻痺を来し、死亡する危険が大となります(表11)。アルコールの代謝速度、感受性は個人差があり、自分の適量を知っておくことが重要です。

遺伝

多因子疾患としての生活習慣病

生活習慣病のひとつに、高コレステロール血症という病気があります。そのなかでも、とりわけコレステロール値が高い家族性高コレステロール血症は、単一遺伝子疾患のひとつです。

これは、単一の遺伝子に生じた突然変異が主な原因となる疾患で、メンデルの法則によって遺伝します。単一遺伝子疾患は、種類は多いものの頻度はあまりありません。

一方、メンデルの遺伝法則はみられないものの、何らかの遺伝要因が関与する多因子疾患の存在が明らかになってきました。高血圧や糖尿病、がんなどの生活習慣病も、発症には複数の遺伝要因とさまざまな環境要因が関与します。

単一遺伝子疾患は、異常遺伝子をもつことが発症の必須条件であることから原因遺伝子と呼ばれ、多因子疾患の発症関連遺伝子は発症の危険因子のひとつにすぎないことから、感受性遺伝子と呼ばれています。

以上のように、生活習慣病は遺伝子、環境要因、生活習慣が関与し、その寄与率も疾患によってさまざまです。しかも相加的あるいは相乗的効果を及ぼしあう可能性があります。

家族歴の重要性

同じ食事、運動をしていても、人によって肥満になる人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか。この個人差は遺伝子によるものです。遺伝子の影響がより強い一卵性双生児では、二卵性双生児と比較して、肥満度、脂質、血糖値、血圧の発生頻度が高いことが明らかにされています。

また、双生児ではない普通の人の高血圧を例にとると、両親ともに高血圧の場合は50~60%、どちらか一方の場合は約30%、両親ともに正常の場合は約20%の確率で高血圧が発症します。このように、高血圧の発症については50~60%は遺伝、40~50%は環境が要因であるとされ、遺伝的な要因のほうがやや確率が高いのです。

つまり生活習慣病といえども、遺伝の影響が強いことが明らかにされたわけです。しかしこの一卵性双生児においても、食事療法を行うことで肥満が改善されることも証明されています。家族歴、つまり両親がどのような病気にかかったことがあるかを知ることで、事前にその病気にかかりやすいかどうかがわかります。