狭心症

きょうしんしょう

- 循環器科

- 診療に適した科

狭心症とは?

どんな病気か

狭心症は発作的に、胸の痛みや圧迫感などの症状を起こす病気です。

発作の起こり方、原因などにより分類されます。一般的には、「労作(性)狭心症」か「安静狭心症」、「器質型(血管の強い狭窄によって起こる)狭心症」か「異型狭心症」、「安定狭心症」か「不安定狭心症」のように分けられます。

原因は何か

血管内腔が狭くなることにより、心筋に十分な血流・酸素が送り込めない時に胸の痛みが起こります。血管狭窄の原因の大多数は、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧などに引き続いて起こる動脈硬化です。そのほか、血管けいれんも血管狭窄の原因となります。

症状の現れ方

代表的な発作の症状としては、胸の奥が痛い、胸がしめつけられる・押さえつけられる、胸が焼けつくような感じ、などがあります。大多数は胸部の症状として現れますが、上腹部(胃のあたり)や背中の痛み、のどの痛み、歯が浮くような感じ、左肩から腕にかけてのしびれ・痛みとして感じることもあります。

また、痛みの程度は、冷汗を伴う強いものから、違和感程度の軽いものまであります。とくに糖尿病の患者さんは、病変の重症度に比べて、症状を軽く感じることが多く、注意が必要です。

①労作(性)狭心症

歩行、階段昇降などの身体的な労作、精神的な興奮・ストレスが誘因となります。安静にしたりストレスがなくなると、多くは数分で、長くとも15分以内で症状が改善します。

通常、心筋は運動などにより動きが盛んになると、正常なはたらきを保つための十分な酸素・栄養を必要とし、冠動脈の末梢が広がることによって血流が増します。しかし、動脈硬化により冠動脈に狭窄があると、心筋に十分な血流を送り出すことができなくなります。

狭窄の程度が強いと少し動いただけで、また狭窄の程度が軽いと激しい運動をした時に、心筋への酸素の供給が足りなくなります。つまり、心筋の仕事量に見合っただけの酸素供給が足りなくなった時に症状が現れます。

②安静狭心症

労作・ストレスに関係なく起こる狭心症です。後述の異型狭心症、不安定狭心症がこれに属します。

③異型狭心症

冠動脈のけいれんによって起こる狭心症です。労作とは関係なく、夜間、明け方に発作が多いことが特徴です。

④安定(型)狭心症

発作の起こり方が一定している狭心症で、労作性狭心症の大部分がこれに属します。

⑤不安定(型)狭心症

狭心症の症状が、軽労作または安静時に起こった場合、最近1カ月の間に症状が新しく始まるか起こりやすくなり、毎日のようにまたは1日何回も発作を繰り返す場合、また、ニトログリセリンが効きにくくなった場合の狭心症です。

安定(型)狭心症と比べ、冠動脈に高度な狭窄病変を認めることが多く、心筋梗塞へと進展する可能性の高い状態です。

検査と診断

①検査

a.心電図

発作時に異常を認めることができますが、安静時では正常なことも多くあります。

b.運動負荷心電図

冠動脈に狭窄があり、運動時、心筋に十分な酸素が供給できないと典型的な心電図変化を示します。階段昇降(マスター法)、ランニングマシン(トレッドミル法)、自転車こぎ(エルゴメーター法)などの負荷方法があります。

c.ホルター心電図

小型の機械で日常生活における心電図を24時間記録します。とくに異型狭心症の診断に有効です。

d.運動負荷心筋シンチグラム

放射性同位元素を用いて、運動負荷前後で心筋内に十分血流が足りているかどうかを調べる検査です。詳細は心筋梗塞の項を参照してください。

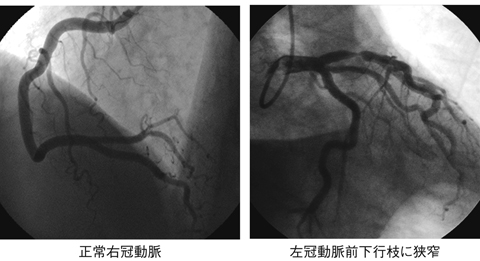

e.心臓カテーテル検査(冠動脈造影)

以上の検査で異常が疑われた時に行う検査で、後述の経皮的冠動脈形成術、冠動脈バイパス手術などを行う際には必須の検査です(図8 )。詳細は心筋梗塞の項を参照してください。

)。詳細は心筋梗塞の項を参照してください。

②症状が似ている病気(鑑別診断)

急性心筋梗塞、心膜炎、不整脈(発作性心房細動など)、大動脈解離、肺梗塞などの心・血管系の病気以外にも、胸膜炎、自然気胸、肋骨骨折、肋間神経痛などがあります。また、逆流性食道炎、胃潰瘍、急性胆嚢炎・膵炎などの消化器系の病気と区別することが困難な場合もあります。

治療の方法

大きく分けて、薬物療法、経皮的冠動脈形成術(カテーテルインターベンション)、冠動脈バイパス手術の3つの方法があります。どの治療を選択するかは、患者さんの年齢、合併症の有無、症状や冠動脈の病変の形態などにより異なります。

①薬物療法

抗血小板薬という血液をさらさらにする薬と、心臓の仕事量を減らすβ遮断薬、心臓の負担を減らして血管を拡張する硝酸薬、カルシウム拮抗薬などを使います。

もちろん、冠動脈危険因子である糖尿病、高血圧、脂質異常症などの治療も並行して行われます。また、カテーテル検査で高度な病変が確認され、後述の冠動脈形成術、バイパス術を行った場合も、内服治療が併用されます。

異型狭心症では、硝酸薬、カルシウム拮抗薬により、発作の予防をします。この場合、β遮断薬は血管けいれんを誘発することがあり、原則的に使用しません。

②経皮的冠動脈形成術

心臓カテーテル検査と同様に細い管を冠動脈の入口に固定したあと、バルーン(風船)を狭窄部にもっていき、血管内側のプラーク(脂肪が沈着してつくった盛り上がり)を押し広げる治療法です。最近では、バルーンのあとにステントという金属でできた網状の筒を留置することが多くなってきました。詳細は心筋梗塞の項を参照してください。

また近年、バルーン治療以外に、プラークを削りとる治療が行われるようになっています。その代表が方向性冠動脈アテローム切除術(DCA)と、高速回転式アテローム切除術です。今まで冠動脈形成術には不向きといわれてきた冠動脈の入口部の病変、びまん性で硬く石灰化の強い病変にも治療が行えるようになってきました。

これらの治療法は、後述のバイパス術と比べて患者さんへの負担が少なく、順調であれば、一般的には術後1~3日で退院することが可能であり、多くの施設で行われています。しかし、約20~30%の患者さんは数カ月の間に血管内腔が再び狭くなる(再狭窄)ことがあり、冠動脈形成術を繰り返したり、バイパス手術を行うケースもありますが、近年、従来のステントに薬剤が塗布された「薬剤溶出ステント」が使用されるようになり、再狭窄のリスクを減らすことができるようになりました。

③冠動脈バイパス手術

全身麻酔下で開胸し、狭くなった血管の先に他の部位の血管(グラフト)をつなぐ手術です。グラフトとしては、内胸動脈などの動脈、大伏在静脈(足の静脈)が使われています。

一般的には左冠動脈前下行枝と回旋枝の分岐する直前である左主幹部や、主要冠動脈3本ともに病変がある時は、この治療が選択されています。

以前は手術中、心臓の拍動をとめ、その間、人工心肺装置により全身の循環を行うことが一般的でしたが、最近は、人工心肺を使わない心拍動下の手術や、手術の傷の小さな術式が普及しています。

術後は3週間ほどで退院が可能です。患者さんの負担が少なくなるとともに、さらに早期の退院が可能となっています。

病気に気づいたらどうする

①発作がすぐにおさまる時

胸痛などの症状が現れ、労作・ストレスが取り除かれたあと数分で改善した場合は、救急病院を受診する必要はありませんが、数日以内に循環器科または内科を受診し、前述のような検査を行う必要があります。

心臓の負担になるような運動は避け、なるべく安静にします。サウナや熱い湯の風呂は、心臓に負担をかけるばかりでなく、脱水により血液がドロドロとした固まりやすい状態になるため危険です。また、喫煙は血管を収縮させるため禁煙が必要です。

②発作がすぐにおさまらない時

発作が5分以上続く時、1日に何回も繰り返したり発作の頻度が増えてきた時、今までより軽労作で症状が現れた時、また冷汗を伴うような強い痛みを感じた時は、不安定狭心症や心筋梗塞の疑いがあり、緊急の処置が必要です。

発作の時はすでに循環器科に通院中で、ニトログリセリン錠(またはスプレー)を処方されている場合は、すみやかに舌の下側に薬を入れます(のみ込むよりも吸収が速いため)。通常、2~3分以内に効いてきますが、5分以上効果のない時はもう1錠服用します。効果が少ない場合は、ためらわず救急病院に相談してください。

また、非常に不安定な状態のため病院へ行く途中で急変する可能性があります。自家用車やタクシーでの来院は危険なことがあるため、救急車を要請するべきかを救急病院と相談し、その指示に従ってください。

狭心症に関連する検査を調べる

狭心症に関連する可能性がある薬

医療用医薬品の添付文書の記載をもとに、狭心症に関連する可能性がある薬を紹介しています。

処方は医師によって決定されます。服薬は決して自己判断では行わず、必ず、医師、薬剤師に相談してください。

処方は医師によって決定されます。服薬は決して自己判断では行わず、必ず、医師、薬剤師に相談してください。

-

▶

クロピドグレル錠25mg「トーワ」 ジェネリック

その他の血液・体液用薬

-

▶

アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 ジェネリック

血管拡張剤

-

▶

トラピジル錠50mg「日医工」 ジェネリック

血管拡張剤

-

▶

ミリステープ5mg

血管拡張剤

-

▶

メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 ジェネリック

血圧降下剤

-

▶

アーチスト錠10mg

血圧降下剤

-

▶

コニール錠2

血管拡張剤

・掲載している情報は薬剤師が監修して作成したものですが、内容を完全に保証するものではありません。

おすすめの記事

コラム冠動脈危険因子

近年、食生活の欧米化、自家用車・電化製品の普及などに伴って、日本でも肥満、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病が増加し、狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患の罹患率が上昇してきました。

米国ではすでに虚血性心疾患の予防ガイドラインがあり、成果をあげていますが、日本でも2001年に日本循環器学会がより日本人の特徴に合わせた「虚血性心疾患の一次予防ガイドライン」を発表しました。ガイドラインでは危険因子として、以下のものをあげています。

①加齢:45歳以上の男性、55歳以上の女性あるいは43歳未満で閉経し、ホルモン補充療法を受けていない女性

②冠動脈疾患の家族歴

③喫煙習慣

④肥満:BMI〈体重kg÷(身長mの2乗)〉が25以上、かつウエスト周囲径が男性で85cm以上、女性で90cm以上

⑤高血圧(収縮期血圧140mmHg以上、あるいは拡張期血圧90mmHg以上)

⑥耐糖能異常:糖尿病または境界型糖尿病

⑦高コレステロール血症:総コレステロール220mg/dL以上、あるいはLDL(悪玉)コレステロール140mg/dL以上

⑧高トリグリセリド(中性脂肪)血症:150mg/dL以上

⑨低HDL(善玉)コレステロール血症:40mg/dL未満

⑩メタボリックシンドロームは、診断基準検討委員会に従い、内臓肥満蓄積(ウエスト周囲径が男性で85cm、女性で90cm以上)を必須にして、(a)高トリグリセリド血症150mg/dL以上かつ/または低HDLコレステロール血症(40mg/dL未満)、(b)収縮期血圧130mmHgかつ/または拡張期血圧85mmHg以上、(c)空腹時高血糖110mg/dL、うち2項目以上をもつものとする

⑪精神的・肉体的ストレス

年齢・性別など避けられない危険因子もありますが、ほとんどのものが生活習慣(食事・喫煙・運動など)の改善、薬物療法により回避できます。

ガイドラインでは、カロリー過多、脂肪(とくに肉類・卵)のとりすぎ(総カロリーの20~25%が望ましい)に注意し、減塩(1日10g未満)、食物繊維・ビタミン・ミネラルをバランスよくとることを勧告しています。また、適度な運動を30分以上・週3~4回行うこと、受動喫煙を含めた禁煙が推奨されています。ストレスへの対応については、作業量を工夫し、長時間労働を避け、休日・休息を確保することが大切です。

健康診断を定期的に行い、生活習慣病を早期に発見し、適切な治療を受けることが重要です。

コラムバイパス手術後の生活

近年、患者さんに負担の少ない手術法(心拍動下手術、小切開手術など)の進歩、術後の痛みの管理やリハビリテーションの発展などにより、冠動脈バイパス手術後の早期退院が可能となりました。一般的に術後7~10日前後で退院できる施設が多いようです。

手術後に食事、歩行、入浴などを徐々に再開し、退院時には発症前とほぼ同様の日常生活が可能です。しかし、術後に心筋の障害や負荷が完全に改善しきれていなかったり、不整脈を認める患者さんも時にいます。また、少なからず全身の体力も低下しているため、退院後も引き続きリハビリテーションを継続していく必要があります。

そこで、入院中にどの程度の運動に耐えうるのか評価し、退院後に行う理想的な運動量をプログラムに組み込んだ「運動処方」を受けます。退院後は、その運動を1回約30~40分、週に3~5回程度行います。運動の種類としては、歩行などの有酸素運動が推奨されています。

極端に気温の高いまたは低い時間帯、食事直後を避け、家の周辺、通勤時、買い物の時など無理なく取り入れていくことが重要です。息切れ、胸痛、動悸などの症状が現れた時には運動をすみやかに中止し、病院に相談する必要があります。

そのほか、術後に問題になってくるのは手術創の痛みです。患者さんによっては半年ほど痛みが残りますが、痛み止め薬などを使って徐々に改善してくることが多いようです。胸骨正中切開をした患者さんは、まれに胸骨が解離してくることがあり、半年間くらいは上体をひねる運動や重いものを持ち上げる運動は避けます。

手術後も定期的な外来受診が重要です。動脈硬化は少しずつ進行していくものなので、危険因子である生活習慣病を引き続き治療していきます。

術後5年を過ぎるとバイパスが細くなったり、詰まってしまうこともあるので、予防的に坑血小板薬を服用し、定期的にその微候がないかチェックしていく必要があります。

狭心症に関する病院口コミ

-

評判通り

Qさん 2018年07月22日投稿

かかりつけの先生に狭心症が疑われ、笹生病院を紹介されました。 若く見える循環器の先生でしたが、腕の良い優秀な先生との評判で、とても安心できました。 不安定狭心症の診断で、紹介当日にカテーテル検査が行… 続きをみる

-

とにかく、ドクターのプロ意識が強いのと腕が良い

hidejiiさん 50代以上男性 2017年12月08日投稿

狭心症でニトロが効かないので「もしや心筋梗塞?」と思い、妻に自家用車で救急外来へ連れて行ってもらい、救急外来で待機中に「心筋梗塞発作」となり、即座に心電測定でVT(心房細動)180/分からVF(致死的不整脈… 続きをみる

-

患者が聞きたいことに丁寧に答えてくれるお医者さんだと思いました

ぼくちゃんさん 50代以上男性 2017年07月21日投稿

高血圧症が長く最近狭心症の診察を受け他の病院で薬を処方されています。 今回訪れたのは血液検査をしてもらうためです。 糖尿病の数値が高いため生活習慣を見直し、減量している最中なので問題の数値の経過を自… 続きをみる

狭心症に関する医師Q&A

アルギニンのサプリメントは狭心症に有効か

アルギニンのサプリメントは狭心症に有効か

母が狭心症の可能性があります。個人の医師の内科で、狭心症と言われました。その後循環器科での検査を進…

お世話になります。狭心症と思われる症状がたまにあるのですがずっと病院にいきませんでした。いつも奥歯…