肺結核

はいけっかく

肺結核とは?

結核の歴史的背景

日本の死亡率第1位は1950(昭和25)年までは結核であり、国民病といわれ、全国に蔓延していました。第二次世界大戦後、肺結核は順調に減少し続けてきましたが、1997年に43年ぶりに患者数が前年より増加しました。

2007年の結核死亡率は人口10万人当たり1・7人、罹患率は19・8人です。「結核は過去の病気」という認識は誤りであり、注意しなければいけない病気といえます。日本の結核罹患率は、欧米の約5倍も高く、結核はアジア(中国、インドなど)やアフリカ・南米に多い病気といえます。

最近、とくに高齢者の集団感染が多発し、学校や老人介護施設、病院での集団感染など、社会の注目が結核に集まるようになりました。一方、リファンピシンとイソニアジドの効かない多剤耐性結核菌(4~5%)だけでなく、ほとんどの薬の効かない超多剤耐性結核菌(日本では30%)が報告され、治療を困難にしている大きな問題も生じています。抗TNFα抗体治療患者での結核発症や、欧米の先進国と同様、日本でも外国人移民による結核が増加しつつあります。1999年、厚生省(現厚生労働省)は「結核緊急事態宣言」を発表しました。

結核感染と結核の発病

結核は1950年代まで毎年50万人近い患者さんがあり、この時代に青春期を送った現在の高齢者は、大部分が若い時に結核に感染しています。感染した人の5~10%が発病し、発病を免れた人でも3分の1以上の人は、結核菌を体のなかに抱えたまま高齢に達しています(図3 )。結核菌は体の抵抗力(免疫力)によって抑え込まれ、冬眠状態になっています。

)。結核菌は体の抵抗力(免疫力)によって抑え込まれ、冬眠状態になっています。

高齢者が、①糖尿病、②エイズ、③抗がん薬・免疫抑制薬・副腎皮質ホルモン薬による治療、④悪性腫瘍、⑤塵肺症、⑥胃切除や空腸回腸のバイパス手術後、⑦慢性腎不全(人工透析)、⑧極端な低栄養状態・大量飲酒、などで体の免疫力が低下すると、冬眠していた結核菌が暴れだすのです。

最近20代を中心に若い世代の結核患者の発生が目立ってきています。結核菌に感染した経験がなく、免疫力をもっていないこと、近代化されたオフィスは気密性が高く、結核菌を含んだ空気が職場内にとどまりやすい(職場での集団感染)ことが原因です。

一方、結核に対する医学教育の不足がいわれており、最近の医師の念頭に肺結核がないことも指摘されています。肺炎を発症した場合、まず結核を考える必要があります。

症状の現れ方

結核の感染・発病は、肺結核患者が咳をしたり痰を出した時に、しぶき(飛沫)が1m以上飛び、その結核菌を核とした飛沫を吸い込むことによって起こります(飛沫核感染)。

結核の初期症状でよくみられるのは、咳、痰、発熱、倦怠感、胸痛です。かぜや気管支炎の症状と似ていますが、咳、痰が2~3週間以上続く場合は、結核を疑って早期に医療機関を受診することが必要です。高齢者では咳が目立たず、食欲不振や体重減少を主症状とする患者さんもいます。

検査と診断

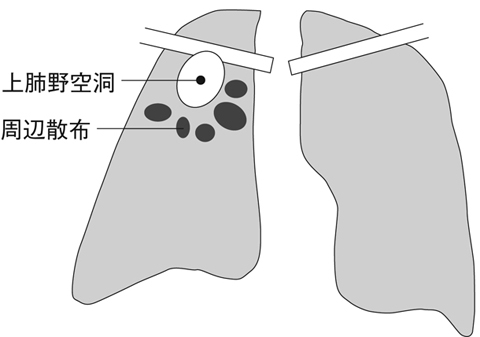

胸部X線写真では、肺の上葉(肺先部)と下葉の上部に、周辺に散布(娘病巣)を伴う結節、空洞や石灰化を形成する病変が多く認められます(図4 )。一方、HIV感染症(エイズ)に合併する結核では空洞像などが少なく、X線写真像は通常と異なります。

)。一方、HIV感染症(エイズ)に合併する結核では空洞像などが少なく、X線写真像は通常と異なります。

胸水が認められることもあり、また、血液中に結核菌が侵入すれば粟粒結核の病像を示し、ほかの臓器にも結核病巣を作ることが時にあります。より詳しく結核病巣を調べるために、断層撮影とCT撮影が必要です。

結核感染の有無は、ツベルクリン反応検査やQFT検査(後述)により診断します。発赤や硬結がとても大きい場合や水疱などを伴う強い反応を示した場合は、感染している可能性があります。

しかし、日本ではほぼ全員が幼少時にBCG接種を受けており、多くの人はツベルクリン反応が陽性を示します(90%以上)。したがって、陽性であっても結核感染の確定診断とはなりません。これを補うため「2段階ツベルクリン検査法」を行います。

最近極めて結核感染に特異的な診断法が開発されました。結核菌に存在しBCG菌に存在しない蛋白を用いたQFT(クォンティフェロン)検査(6歳以上)は、接触者検診や集団感染にツベルクリン反応よりも有用であることが示されています。

一方、ツベルクリン反応が強陽性で、かつ患者との接触歴が明らかな場合は、「感染あり」の確率が非常に高いといえます。

治療の方法

標準的な抗結核薬を表4 にまとめました。イソニアジド(イソニコチン酸ヒドラジド:INH)、リファンピシン(RFP)、エタンブトール(EB)またはストレプトマイシン(SM)、ピラジナミド(PZA)の4種類の抗結核薬を治療開始後2カ月間投与し、その後イソニアジドとリファンピシンを4カ月間投与し、全期間を6カ月で終わらせるものです(図5

にまとめました。イソニアジド(イソニコチン酸ヒドラジド:INH)、リファンピシン(RFP)、エタンブトール(EB)またはストレプトマイシン(SM)、ピラジナミド(PZA)の4種類の抗結核薬を治療開始後2カ月間投与し、その後イソニアジドとリファンピシンを4カ月間投与し、全期間を6カ月で終わらせるものです(図5 )。

)。

80歳以上の高齢者や肝機能障害のある人でピラジナミドが使用できない場合は、最初の6カ月はイソニアジドとリファンピシンを使います。

副作用として、イソニアジドによる手足のしびれ(末梢神経障害)、リファンピシンとピラジナミドによる肝機能障害、エタンブトールによる視力低下(視神経障害)、ストレプトマイシンによる聴力障害があります。

最近、薬が効きにくい耐性菌も出現しており、ニューキノロン系薬(抗生物質の一種)やクラリスロマイシンも使われます。ツベルクリン反応が急激に強陽性となった場合は、予防的にイソニアジドを投与することもあります。

日本では2003年から結核予防ワクチンとしてのBCG(東京株)接種は乳幼児の時の1回のみの施行となりました。小児結核(結核性髄膜炎)にはBCGワクチンが有効であることがわかっています。成人でのBCGワクチンの切れ味が弱いことから、現在新しい結核ワクチンが数種開発されつつあります。

新しい化学療法剤も開発中で、近い将来には臨床応用されるでしょう。

また、医療関係者や患者さんの家族は、結核菌を通さないマスク(N95タイプ)を使用して、結核菌を吸い込まないように注意します。

病気に気づいたらどうする

結核専門医のいる病院(とくに国立病院機構の呼吸器専門病院など)を受診し、相談する必要があります。

肺結核と関連する症状・病気

肺結核に関連する検査を調べる

結核に関連する可能性がある薬

医療用医薬品の添付文書の記載をもとに、結核に関連する可能性がある薬を紹介しています。

処方は医師によって決定されます。服薬は決して自己判断では行わず、必ず、医師、薬剤師に相談してください。

処方は医師によって決定されます。服薬は決して自己判断では行わず、必ず、医師、薬剤師に相談してください。

-

▶

コートリル錠10mg

副腎ホルモン剤

-

▶

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ジェネリック

去たん剤

-

▶

クロフェドリンS配合錠

鎮咳剤

-

▶

プレドニン錠5mg

副腎ホルモン剤

-

▶

プレドニゾロン錠1mg(旭化成)

副腎ホルモン剤

-

▶

クリアナール内用液8%

去たん剤

-

▶

メテバニール錠2mg

あへんアルカロイド系麻薬

-

▶

ミコブティンカプセル150mg

主として抗酸菌に作用するもの

-

▶

フスコデ配合錠

鎮咳剤

-

▶

ライトゲン配合シロップ

鎮咳剤

・掲載している情報は薬剤師が監修して作成したものですが、内容を完全に保証するものではありません。

結核に関する記事

-

患者相談事例‐37「行なった手術が、後から必要のないものだったとわかったのですが」

職場の健康診断を受けました。その結果、胸部X線写真に5センチぐらいのカゲが写っていて、精密検査が必要とのことで、年末に病院を受診し、CT検査を受け…

おすすめの記事

結核に関する病院口コミ

-

呼吸器内科は専門外でしたが、素晴らしい先生です

あきらさん 50代以上男性 2017年05月20日投稿

息が苦しいことを訴えて診てもらいました。 当初肺結核、百日咳、喘息等を疑われましたが、結局口内細菌のクレブシエラに感染したことが原因でした。 抗生剤の投与でかなり良くなった段階で、相模原市に引っ越し… 続きをみる

-

肺がん治療に実績誇り、手術も安心

医師アンケート調査回答者さん 60代男性 2015年12月14日投稿

昔の結核療養所だったせいか、呼吸器科はしっかりしています。 肺がんの治療に関しては、がんセンター並みの実績を誇っています。 手術、化学療法、放射線治療ともに充実しています。 手術は、胸腔鏡を使用した低侵… 続きをみる

-

結核患者の受け入れ可能な貴重な施設

医師アンケート調査回答者さん 60代男性 2015年12月13日投稿

呼吸器専門医が常勤で勤務されています。 結核患者の受け入れが可能で、香川県全体がお世話になっています。 結核患者を受け入れてくれる病院は少なく、本当に貴重なことであります。 診断、治療も的確で、非常に助… 続きをみる

肺結核に関する医師Q&A

免疫力が低下すると肺結核を発症してしまいますか?

免疫力が低下すると肺結核を発症してしまいますか?

潜在性結核感染性なのですが、もしも新型コロナに感染して免疫力が下がった場合、肺結核を発症する可能性…

一か月前に普通の病院(隔離病棟ではない)に入院している肺がんの親戚を見舞いました。そのときは、肺炎…